愛媛県西条市で新築一戸建てを手掛ける「ケーズスタイルホーム」のスタッフYです。

みなさまGWはいかがお過ごしでしょうか?趣味や家族旅行など楽しんでいることでしょう(^^)

さて本日は「屋根選び」についてです。

屋根はお家の外観の印象を大きく左右する重要なものですよね!

どんなものが合っているのかを考えるにあたり、選ぶ際の注意点、種類やメリット・デメリットなどを見ていきましょう。

《屋根を選ぶ際のポイント》

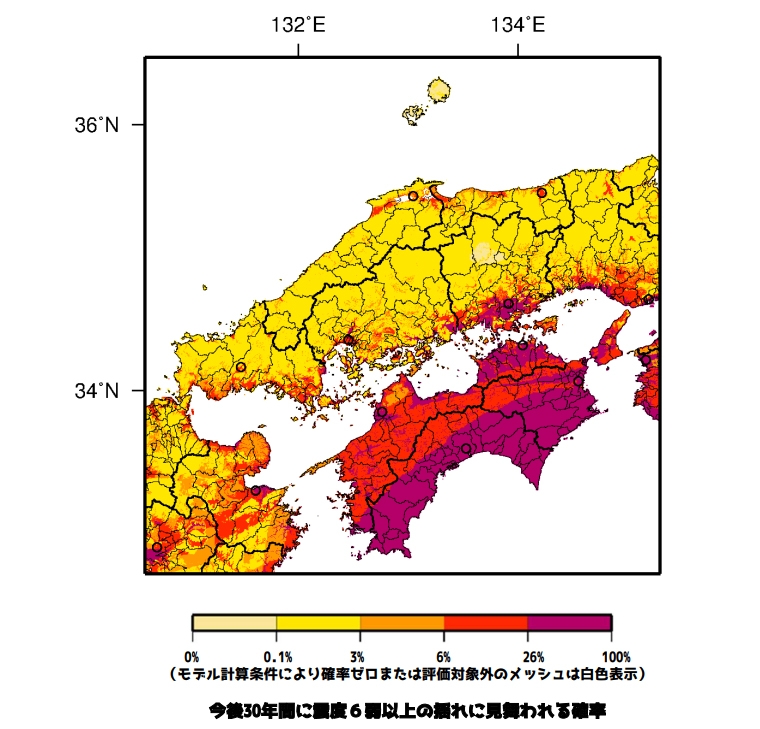

ポイント①:地域の気候などに合った性能で選ぶ

例えば、台風が直撃しやすい地域や積雪の多い地域、沿岸部では塩害が多い地域などがあります。

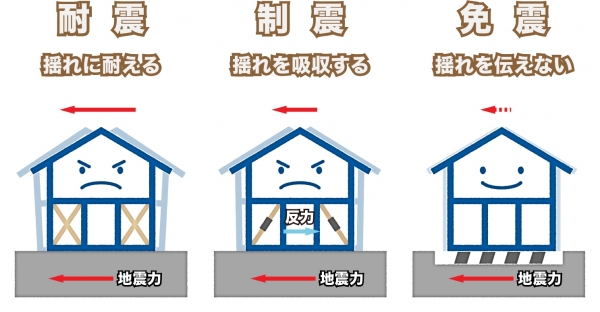

このような地域では、防水性や耐久性、耐震性に優れた性能があるものを優先的に選ぶ必要があるでしょう。

住んでいる地域の天気や天候、気候にはどの屋根が良いかの判断がとても重要となります。

ポイント②:コストをふまえて選ぶ

初期費用だけでなく、メンテナンスコストも踏まえて考えるようにしましょう。

屋根は住宅の中で最も気候の影響を受けやすく、劣化しやすい箇所でもあります。

そのため耐用年数が低いと、頻繁にメンテナンスが必要になるかもしれません。

《屋根の種類とメリット・デメリット》

◆ガルバリウム

鋼板をアルミニウム・シリコン・亜鉛などでコーティングしたガルバリウム。そのため金属の屋根材なのに錆びにくく、軽量です。

さらに施工しやすくデザインのバリエーションも多いため、今最も人気の屋根材です。

つなぎ目や隙間が少ないため雨水が入りにくく、防水性が高いといえます。さらに、金属製でありながら錆びにくい点もメリットです。

ただし、ガルバリウム鋼板は薄いため雨音などが響きやすいデメリットがあります。

◆スレート

セメントに繊維を混ぜて薄い板状に加工したスレート。

軽量で耐震性に優れ、施工しやすく価格も抑えられることから、国内の新築住宅で多く使用されています。

金属製の屋根に比べて防音性が高いのがメリットです。

しかし、材料自体に防水性や断熱性はなく塗装で対応します。割れる頻度も高く、小まめなメンテナンスが必要になるのがデメリットです。。

◆瓦

セメントに川砂を混ぜた「セメント瓦」と、粘土を高温で焼いた「粘土瓦」の2種類があります。

「セメント瓦」の耐用年数は30〜40年と長く、耐久性や耐火性に優れています。しかし、衝撃には弱くひび割れしやすいデメリットがあります。

「粘土瓦」は、耐用年数は50年程度で長く使えるのがメリットです。ただし、初期費用が高めで重厚感があるため家屋への負担が大きく耐震性に劣るデメリットがあります。

◆アスファルトシングル

アスファルトを浸透させたガラス繊維の表面に、微細な石を吹き付けたシート状の屋根材です。

軽量で住宅への負担が少なく、耐震性を確保できます。また素材が柔らかく加工がしやすいため、さまざまな形状の屋根に対応できるのもメリットです。

ただし、軽量であるがゆえに台風などの強風で剥がれやすい可能性があります。

加えてアスファルトシングルはまだ日本でのニーズが低いため、施工できる業者が少ないのも注意点となります。希望する際には、施工業者に確認してみると良いでしょう。

このように屋根選びをする際は、地域の気候はもちろん、デザイン性だけでなく初期費用、メンテナンスコストなどポイントはさまざまです。

優先させたい条件をあらかじめリストアップし打ち合わせに臨みましょう。

屋根材選びは、一般の方では難しい面もありますので、これから新築一戸建ての購入を考えている方で、迷っている方はお気軽に弊社までお問い合わせください。

随時、個別相談会を行っております!